誰が“投資に値する”のか-女子大生インターンが見た起業の現実

ISSUE 12 | 起業におけるジェンダー格差を探る旅

⭐記事ハイライト

アマーストから東京へ: 米国リベラルアーツ大学の女子学生が、日本のベンチャーキャピタルに2カ月間没入しました。

西洋の学びを現場で再考: 経済学や社会学の講義から得た知見 - 不平等や偏見、制度的障壁に関する学術的な議論が、いかにして私の起業家精神を見るレンズ(視座)を形作ったのか

気づきの瞬間: BWAピッチコンテストで、女性起業家たちが示した「インクルージョンがイノベーションを生む力」に触れました。

グローバルな課題: ジェンダー格差は日本だけでなく、教育や代表性、ロールモデルの欠如が「誰が投資対象か」を左右しています。

希望の芽: 日本の投資エコシステムの中に進展の兆しが見えています。

🧠「アントレプレナー」という言葉を問い直す

私の日本の女性起業家への関心は、不平等を批判的に読み解くアマースト大学の少人数制社会学の授業、そして学際的な視座を広げる経済学セミナーから芽生えました。

その中で気づいたのは、言葉そのものが不平等を覆い隠す力を持つということです。「アントレプレナー(起業家)」という言葉も例外ではありません。制度的障壁や社会的期待、さらには暴力によって多くの人々が社会的インパクトを生み出すことを阻まれているにもかかわらず、この言葉はそうした現実を見えにくくしてしまいます。その結果、誰が起業家になれるのか、誰が“投資に値する”と見なされるのかという判断が、最初の資金調達段階から歪められていくのです。

🇯🇵 日本というフィールド

この問いを深める場として、日本は理想的でした。伝統的に保守的な社会であり、西洋とは異なる資本主義の枠組みと強固な社会規範を持っているからです。SIIFインパクトキャピタル(SIIFIC)でのインターンを通じて、私は行動経済学と社会学の視点をハイリスクな投資の現場に適用することができました。

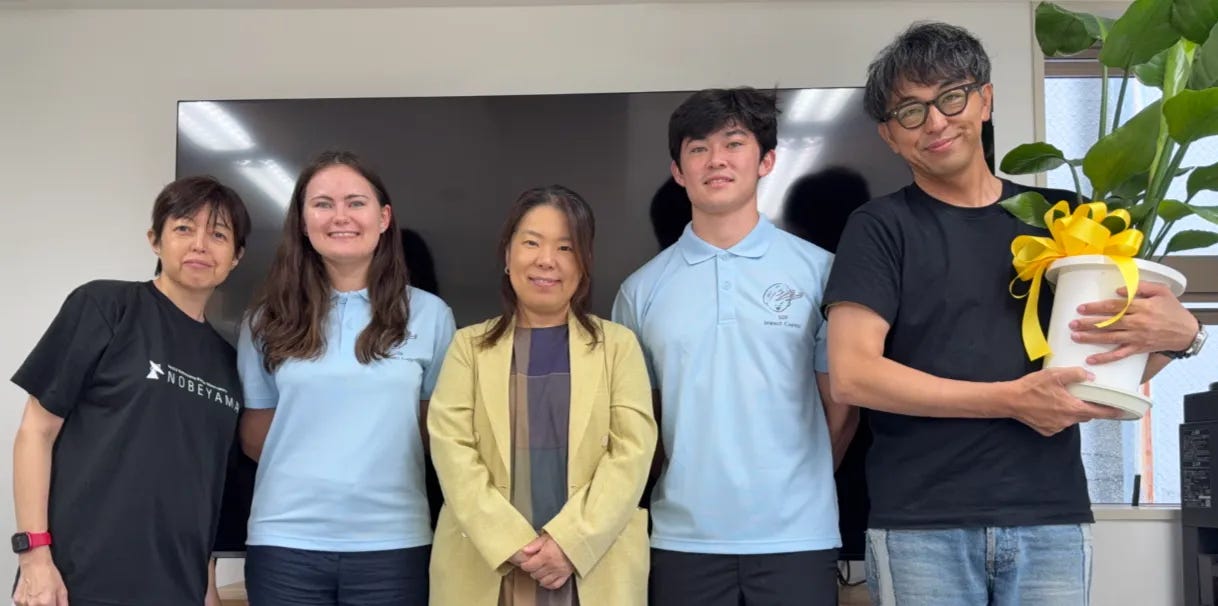

共同創業者の三浦麗理さんと梅田和宏さんのもとで、多くの貴重な経験を得ました。名刺を持たせてもらったことで、起業家や投資家と信頼関係を築くことができ、投資委員会、IVSカンファレンス、創業者インタビュー、BWAピッチコンテストに参加することもできました。こうした体験を通じて、「誰が投資に値すると見なされるのか、そしてなぜか」という問いがより具体的なものとなっていきました。

SIIFICでは、金融業界では稀有な男女バランスの取れたリーダーシップが実現していました。その姿は、統計が示す女性排除の現実とは鮮烈な対比を成し、私に強い印象を残しました。

🔀 西洋の学びからの示唆

1.💡「失われたアインシュタイン」

経済学の授業で読んだ論文『Who Becomes an Inventor in America? The Importance of Exposure to Innovation』は、私に「人的資本」という概念への関心を芽生えさせました。この研究は100万人以上の米国の発明者データを分析し、イノベーションを個人の資質ではなく、構造や環境の影響のもとに生まれるものとして示しました。

特に印象に残ったのは二つの発見です。第一に、人種とジェンダーによる大きな格差です。白人は黒人よりも発明者になる確率が3倍以上高く、今日の40歳の発明者の82%は男性です。このジェンダーギャップは縮小しつつありますが、現行のペースでは男女が平等に達するまで118年かかると試算されています。

第二に、ロールモデルの存在の重要性です。もし女の子が男性と同じ程度に女性発明者に触れる機会を持てば、女性のイノベーション率は164%上昇し、ジェンダー格差は55%縮小するとされています。

この研究は、誰が「発明者」となれるのか、また誰が「起業家」と呼ばれるのかは、個人の努力や才能だけでなく、社会構造や環境によって大きく左右されることを示していました。

2.🔍 マルクス主義フェミニズム

この春、私は教授の指導のもとで「人種・ジェンダーとネオリベラル開発」という講義を共同で担当しました。その際に批判的に扱ったのが、世界銀行の2012年『世界開発報告』に示された「ジェンダー平等はスマート・エコノミクスである」という枠組みでした。

ここで紹介されたのが、マルクス主義フェミニズムの理論です。この視点では、ジェンダーを「資本主義社会の歴史的発展に深く、切り離せないかたちで根ざした社会的構築物」として捉えます。この理解に立つと、ジェンダー平等を「経済合理性」として語るビジネスの枠組みを、歴史的に位置づけ直し(historicize)、自然なものとみなす傾向を解体し(de-naturalize)、再び政治的な問いとして捉え直す(re-politicize)必要性が強調されます。

「スマート・エコノミクス」という言説は、「まだフォーマルな市場が浸透していない領域こそが最大の利益を生み出す」という発想に基づいています。そして、その未開拓の領域には不均衡に多くの女性が存在しているため、女性は「世界で最も過小利用されている資源」として描かれてしまうのです。

🧩 日本での気づき

BWAピッチコンテスト(BWAピッチコンテスト2025:女性起業家が切り拓く未来 ISSUE 11|インクルージョンなくして日本の成長なし)は、私にとって大きな転機となりました。フィガロジャポンが「思いを言葉に」をテーマに開催したこの大会は、短期間で日本における女性起業家を後押しする重要な舞台となっています。今年で4回目を迎えたコンテストには、国内外から過去最多となる160件の応募が寄せられ、6人のファイナリストが東京・ポットラック八重洲で審査員や観客を前にアイデアを発表しました。BWAは従来のビジネスコンテストとは異なり、スケールよりも個人の物語に焦点を当て、日常の課題をいかに新しい価値へと転換するかを強調しています。賞は、シード期のベンチャーを対象とする「ドリーム賞」、スケーラブルなビジネスモデルに与えられる「プロフェッショナル賞」、そして観客投票による「オーディエンス賞」の3部門でした。

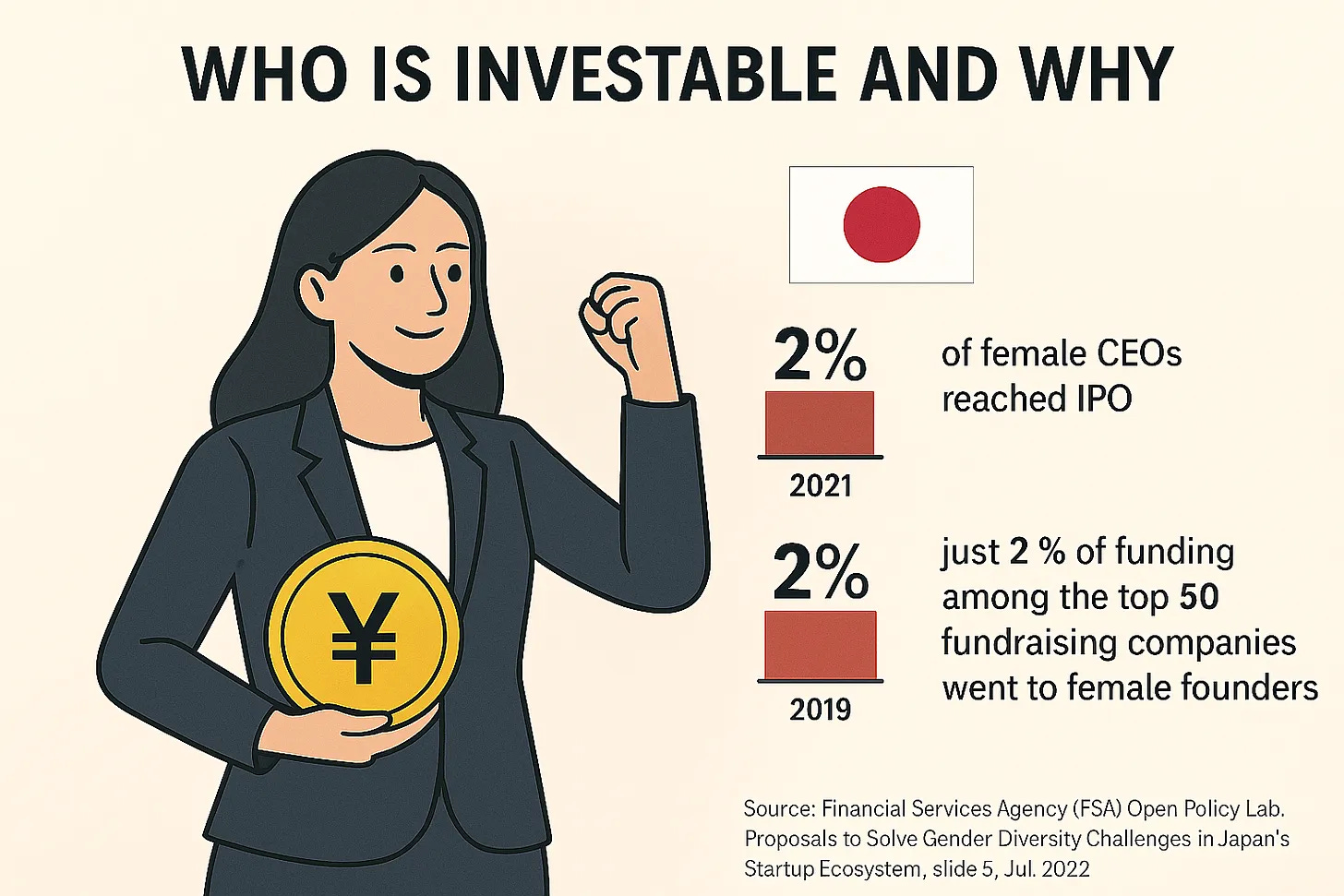

私はSIIFICでの1カ月を経て、楽観的な気持ちでこのイベントに臨みました。しかし、終盤にかけて突きつけられた問いは重いものでした。「日本の投資エコシステムは本当に誰を支援しているのか、そしてなぜなのか」。モルガン・スタンレーのInclusive Ventures Labが提示した統計は、私の見方を根底から揺さぶりました。

数字は雄弁です。2021年時点でIPOに到達した女性CEOはわずか2%。2019年、資金調達上位50社における女性創業者の資金シェアも2%。2021年には、日本のベンチャーキャピタリストのうち女性はわずか1%に過ぎません。起業の旅路において、女性があらゆるレベルで体系的に排除されている実態が浮き彫りになりました。

米国との対比は、同じように鮮烈でした。令和3年の経済産業省による「大企業×スタートアップのM&Aに関する調査報告書」によれば、2019年のエグジット動向はこう示されています。日本ではVCのエグジットの約68%がIPOであるのに対し、米国ではわずか9%にとどまります。一方で、M&Aは日本が32%、米国が91%でした。

この差には、日本の「自立志向」やバリュエーションをめぐる対立といった文化的要因も影響していますが、大きな背景としては時価総額の構造的な格差が存在します。東京証券取引所グロース市場の時価総額中央値はわずか60億円に過ぎません。これに対し、米国のS&P SmallCap 600構成銘柄の時価総額中央値は約2500億円($1744M)に達しています。

ベンチャーキャピタルの内部から見て、IPOに至るまでのプロセスはきわめて複雑であることが理解できました。資本政策シミュレーションを含む創造的なデューデリジェンス、数え切れないほどの打合せや調査、そして長年にわたり築かれる緻密なリレーションシップ・ネットワーク - そのすべてが重なり合い、ようやく出口に到達します。時間もリスクも膨大なこのプロセスは、結果的に日本では男性創業者に有利に働いているのです。

では、なぜ日本はこれほどまでにジェンダー不平等に脆弱なのでしょうか。資金調達へのアクセス不足、ワークライフ構造の不均衡、女性向けメンターの希少さ、ロールモデルの不足といった要素が挙げられます。さらに文化的な次元では、失敗に対する態度や結婚・母親役割をめぐる社会観 - いわゆる「家父長制的家族パラダイム」 - が、女性の起業機会を一層制限しています。

もっとも、これは日本固有の問題ではなく、グローバルに広がる構造的課題でもあります。たとえば2021年時点でEU企業の取締役会に占める女性比率は30.6%でしたが、日本では2022年6月の日経225企業で12.7%にとどまっています。世界経済フォーラムの2025年版「ジェンダー・ギャップ報告書」では、日本は146か国中118位と低迷しました。世界第4位の経済大国として、この矛盾は際立っています。

ベンチャーキャピタルの立場から見て、IPOという成果には幾重もの要素が積み重なっています。資本政策のモデリング、無数の会議と調査、信頼関係、そして長年かけて築かれる人脈網 - それらすべてが時間とリスクを要する大きな勝負の場です。こうした経験やデータ、そして語られた物語は、女性への投資の仕組みをより深く掘り下げるきっかけとなりました。

✨ 希望の芽 - 日本で進む変革の取り組み

2023年、岸田文雄首相は「2030年までに女性が経営層の30%を占める」という目標を掲げました。当時、東京証券取引所プライム市場に上場する1,643社の女性役員比率はわずか0.8%にすぎませんでしたが、この目標は厳しい現実に対する重要な政策的応答といえます。

しかし、私が体験した現場はこうした統計とは対照的でした。SIIFICでは、三浦さんと梅田さんが互いの専門性を補完し合うパートナーシップを築いており、その姿はバランスの取れたリーダーシップの稀有な例でした。三浦さんのキャリアパスはとりわけ印象的でした。彼女は三菱商事で17年以上勤務し、採用倍率は100人に1人、さらに150人の同期のうち女性はわずか12人という厳しい環境を経験しています。現在、三菱商事では総合職に占める女性比率が23.5%となり、育児支援や柔軟な働き方、昇進プロセスの透明化といった改革が進められています。そのような逆風の中で道を切り拓いた三浦さんが、いまベンチャーキャピタルで梅田さんと共にリーダーシップを発揮している姿は、私にとって強いインスピレーションとなりました。

👥 新たなロールモデルとの出会い

SIIFICでのインターンシップを通じて、私は日本の投資エコシステムにおける新しい女性ロールモデルに出会うことができました。情熱を持つベンチャーキャピタリストとの昼食会では、彼女たちが描く日本の起業家精神の未来像を直接聞くことができました。

特に印象に残ったのは、日本最年少のインパクトファンド・パートナーであり、株式会社talikiの創業者・代表取締役中村多伽さんです。彼女はIVS2025の「EMPOWER Her」という女性起業家支援のステージでセッションを企画し、日本最大級のスタートアップカンファレンスに新しい光を投げかけました。

また、株式会社Kukulcanの創業者・CEOであるホンリナさんとの出会いも心に残りました。彼女は祖母が貧困とマイノリティとしての困難に直面した経験を原点に、農業格差の解消に取り組んでいます。AIによる収量予測や技術移転、食品ロス削減を通じて、構造的な不平等を解決しようとしています。

さらに、IVS2025ではフェムテックや育児支援分野に取り組む意欲的な女性創業者たちと出会いました。これは、男性が長らく支配してきた市場に女性が新しいソリューションを持ち込み、未充足のニーズを満たしている明確な証拠でもありました。

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会が、全会員に対してハラスメント防止方針の策定を義務づけたことは、過去のスキャンダルを受けて業界標準を引き上げる重要な一歩です。

また、SIIFICだけでなく、SIIFの活動を通じても私は大きな希望を感じました。SIIFでは、女性のネットワークが醸し出す温かなつながりを感じました。なかでもインパクト・オフィサーの龍治玲奈さんからは、Your Choice Projectにてジェンダーと経済に関する私の視座を共有する貴重な機会をいただきました。議論は、臨床試験におけるジェンダー代表性から米国での学術的経験、さらには日本の「権力格差指数」の高さが360度評価の欠如を説明するのではないかというテーマにまで及びました。

🤔 結論

振り返れば、私は大学での学びを日本のベンチャーキャピタルの現場に重ね合わせることで、ジェンダーのダイナミクスを多面的に探ることができました。起業から投資、そしてIPOに至るまでのプロセスに女性が直面する困難は多層的であり、その解決には制度改革や文化的転換、そして新しい女性ロールモデルの登場が不可欠です。

それでも私は希望を持っています。SIIFICでの経験、そして出会った人々が示してくれたのは、変革はすでに始まっているという事実でした。女性が例外ではなく当然の存在として起業や金融の世界に立ち現れる未来は、必ず実現できると信じています。